Im Jahr 2023 machen Archäolog:innen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) eine beispiellose Entdeckung östlich der Stadt Lauingen in Bayern: Sie finden fünf Gräber (auch in Mexiko wurden schon Gräber gefunden), deren Analyse ergeben hat, dass sie die ersten dokumentierten menschlichen Überreste des Schmalkaldischen Krieges enthalten. Dieser Konflikt, der zwischen 1546 und 1547 stattfand, markierte einen Wendepunkt im Kampf zwischen Katholizismus und Protestantismus im Heiligen Römischen Reich.

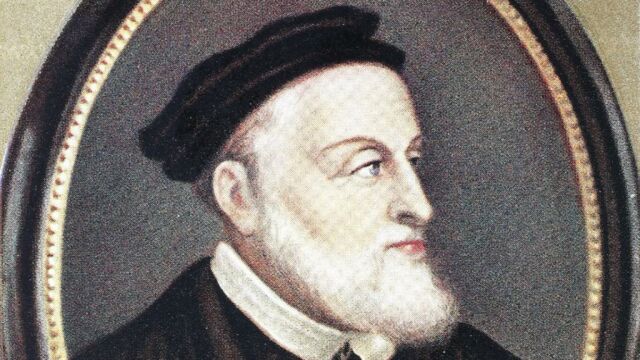

Das Faszinierendste an diesem Fund, betonen die Fachleute des BLfD in einer Pressemitteilung vom 12. März, ist nicht nur der direkte Bezug zur Militärgeschichte von Kaiser Karl V., dem mächtigsten europäischen Monarchen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Entdeckung scheint auch die Details eines Gemäldes des deutschen Malers Matthias Gerung zu bestätigen. In Heerlager Karls V. bei Lauingen stimmt die Position der neu entdeckten Gräber offenbar exakt mit dem im Gemälde dargestellten kaiserlichen Lager überein.

Lauingen, Schauplatz kaiserlicher Geschichte

Die Skelettreste gehören zu fünf jungen Männern, vermutlich Soldaten in der Armee von Karl V.; Abnutzungsspuren an den Knochen ihrer Beine könnten ein Hinweis auf die historisch belegten langen Märsche der Truppen entlang der Donau sein.

In einem der Gräber wurde ein seltener Stiefelverschluss mit Haken und Ösen entdeckt – ein Detail, das ebenfalls in Matthias Gerungs Gemälde dargestellt ist. Zudem fanden die Archäolog:innen vier kleine Silbermünzen, mit deren Hilfe sich die Gräber präzise auf den Zeitraum zwischen Oktober und November 1546 datieren ließen – genau die Zeit, in der Karl V. und die Schmalkaldische Liga aufeinandertrafen.

Damals versuchte der katholische Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, den Vormarsch des Protestantismus zurückzudrängen. Bereits 1531 hatte sich die Schmalkaldische Liga, ein Bündnis lutherischer Fürsten, formiert. 1546, nach Jahren religiöser und politischer Spannungen, brach der Konflikt offen aus. Die Liga konnte zunächst das Allgäu (Bayerisch-Schwaben) und das Donaugebiet zwischen Ulm und Donauwörth einnehmen. Doch mit Verstärkung aus den Niederlanden gelang es der kaiserlichen Armee, diese Gebiete Stück für Stück zurückzuerobern. Am 13. Oktober 1546 erreichte sie schließlich die Stadt Lauingen.

Diese ergab sich kampflos. Der Moment, in dem der Stadtrat Karl V. in seinem Lager – auf der Donau-Ebene vor der Stadt – huldigt, wurde kurz darauf von Matthias Gerung festgehalten. Das Gemälde wird seit fast 500 Jahren in Lauingen aufbewahrt.

"Damals wurde in Lauingen Weltgeschichte geschrieben, als der Konflikt zwischen der kaiserlichen Zentralmacht und den protestantischen Fürsten und Städten zugunsten von Kaiser Karl V. entschieden wurde", beschreibt Dr. Johann Friedrich Tolksdorf, stellvertretender Leiter der archäologischen Denkmalpflege in Schwaben am BLfD, in der Mitteilung.

Später errang der Kaiser schließlich einen entscheidenden Sieg in der Schlacht bei Mühlberg im Jahr 1547, was das Ende der Schmalkaldischen Liga als militärische Kraft bedeutete. Trotz seines Versuchs, eine religiöse und politische Neuordnung im Heiligen Römischen Reich durchzusetzen, hielten die Spannungen an – bis zum Augsburger Religionsfrieden von 1555. Dieser erkannte offiziell das Prinzip cuius regio, eius religio an: Jeder Fürst durfte fortan die Religion (katholisch oder lutherisch) seiner Untertan:innen bestimmen.

Gemälde und archäologische Ausgrabungen im Dialog

Die jüngsten Funde stellen die ersten materiellen Belege für die Anwesenheit der kaiserlichen Armee in Lauingen dar – bisher war diese nur durch schriftliche Quellen und bildliche Darstellungen belegt. Die Verbindung zur Malerei von Matthias Gerung ist damit ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kunst als historische Dokumentationsquelle dienen kann.

Bislang galt das Gemälde als stilisierte Darstellung der Ereignisse. Die Übereinstimmung zwischen dem dargestellten Lager und dem archäologischen Fundort der Gräber zeigt jedoch, dass der Maler seine Arbeit möglicherweise auf direkte Beobachtungen oder Augenzeugenberichte gestützt hat.

Begeistert von dieser Entdeckung setzen die Archäolog:innen des BLfD ihre Untersuchungen der freigelegten Überreste fort – mit dem Ziel, mehr über die Identität der Soldaten, ihre Herkunft und die Umstände ihres Todes herauszufinden.

Auch interessant:

100 Jahre nach Tutanchamun-Entdeckung: Ein weiteres verschollenes Königsgrab in Ägypten gefunden

Schatz mit 1.368 Münzen nach tausenden Jahren entdeckt: "Eine einzigartige Entdeckung"

Ruinen einer römischen Stadt in Frankreich entdeckt: Archäologen machen weiteren interessanten Fund

Verwendete Quelle:

Bayerisches Amt für Denkmalpflege: Pressemitteilung

Aus dem Französischen übersetzt von GEO